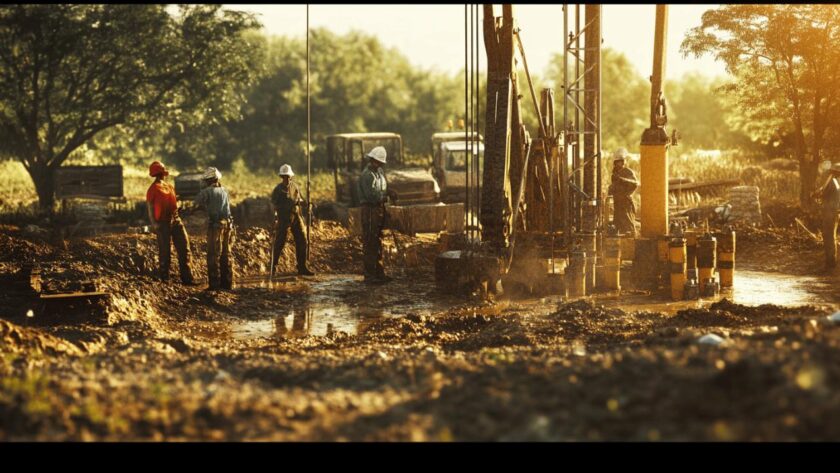

La réalisation d'un forage artisanal représente une alternative intéressante pour accéder à l'eau souterraine, que ce soit pour un usage domestique ou agricole. Cette démarche s'inscrit dans une approche autonome de gestion des ressources en eau, mais nécessite des connaissances techniques précises et le respect de nombreuses règles environnementales. Cet article vous guide à travers les différentes étapes pour réaliser un forage artisanal efficace tout en préservant l'écosystème.

Préparation et planification d'un forage artisanal

La viabilisation de terrain commence toujours par une phase de préparation minutieuse. Avant même de penser aux aspects techniques du forage, il est essentiel de planifier votre projet dans ses moindres détails. Cette étape préliminaire vous permettra d'économiser du temps et de l'argent, tout en évitant les erreurs coûteuses. Une bonne planification inclut la définition claire des objectifs, l'établissement d'un calendrier réaliste et l'allocation des ressources nécessaires pour mener à bien votre projet.

Étude du terrain et choix de l'emplacement

L'hydrogéologie joue un rôle fondamental dans le succès de votre forage artisanal. Il convient de réaliser une étude approfondie du sous-sol pour identifier les nappes phréatiques accessibles. Consultez les cartes géologiques de votre région, renseignez-vous sur les puits existants dans le voisinage et prenez contact avec les services d'hydrogéologie locaux. Ces informations vous aideront à déterminer la profondeur probable de l'eau et la nature des couches géologiques à traverser. Les systèmes d'information géographique peuvent également s'avérer utiles pour visualiser les caractéristiques hydrogéologiques de votre terrain.

Le choix de l'emplacement doit tenir compte de plusieurs facteurs comme la proximité des sources potentielles de contamination, la topographie du terrain et les contraintes d'accès pour le matériel. Une étude de faisabilité complète vous permettra d'évaluer si votre projet est réalisable techniquement et économiquement, tout en identifiant les éventuels obstacles.

Matériel nécessaire pour un forage fait maison

La sélection du matériel approprié dépend grandement de la nature du sol et de la profondeur visée. Pour un forage artisanal, vous aurez besoin d'outils spécifiques comme des tiges de forage, des trépans adaptés aux différents types de sols, des tubages pour maintenir les parois du puits, et divers accessoires de connexion. Si vous optez pour un forage manuel, prévoyez également des leviers et des poignées robustes pour exercer la force nécessaire. Pour les sols plus profonds ou plus durs, une foreuse mécanique légère peut s'avérer indispensable.

N'oubliez pas l'équipement de sécurité comme les gants, les lunettes de protection et les casques. Préparez aussi des récipients pour recueillir les échantillons de sol, qui vous permettront d'analyser les couches traversées et d'ajuster votre technique en conséquence. Un inventaire complet du matériel doit être établi avant de commencer les travaux pour éviter les interruptions dues à un manque d'équipement.

Techniques de forage manuel adaptées aux différents sols

Les techniques de forage varient considérablement en fonction de la composition du sol. Les travaux d'infrastructure nécessitent une adaptation constante aux conditions rencontrées. Chaque type de terrain présente ses propres défis et requiert des approches spécifiques pour obtenir un forage efficace et durable.

Méthode de forage par percussion pour sols durs

Pour les terrains rocheux ou particulièrement compacts, la méthode de forage par percussion s'avère souvent la plus efficace. Cette technique consiste à frapper répétitivement le sol avec un outil lourd et pointu pour briser progressivement la roche. Le principe repose sur l'énergie cinétique générée par la chute de l'outil, qui permet de fragmenter même les matériaux les plus résistants. Les débris sont ensuite remontés à la surface à l'aide d'une cuillère ou d'un autre dispositif d'extraction.

Cette méthode demande une certaine endurance physique mais offre l'avantage de pouvoir traverser des couches très dures sans nécessiter d'équipement motorisé complexe. Le rythme de progression est généralement plus lent qu'avec d'autres techniques, mais la percussion reste parfois la seule option viable pour certains types de sols. Veillez à maintenir un mouvement régulier et à nettoyer fréquemment le trou pour éviter l'accumulation de débris qui pourrait ralentir votre progression.

Forage par rotation pour terrains meubles

Dans les sols plus tendres comme les sables, les argiles ou les limons, le forage par rotation présente des avantages considérables. Cette technique utilise un mouvement rotatif combiné à une pression verticale pour pénétrer dans le sol. La tarière, outil principal de cette méthode, ressemble à une grande vis sans fin qui s'enfonce progressivement tout en remontant les matériaux excavés le long de ses spires.

La rotation peut être générée manuellement à l'aide de barres transversales ou mécaniquement avec un moteur adapté. L'avantage majeur de cette technique réside dans sa rapidité d'exécution dans les sols meubles et sa capacité à maintenir un trou relativement propre pendant le processus. Pour améliorer l'efficacité, ajoutez parfois de l'eau pour lubrifier la tarière, surtout dans les sols argileux qui ont tendance à coller aux outils. Veillez toutefois à ne pas injecter trop d'eau, ce qui pourrait déstabiliser les parois du forage.

Installation et finalisation du puits de forage

Une fois le forage terminé, l'installation des éléments qui permettront d'exploiter l'eau constitue une étape cruciale. Cette phase détermine la longévité et l'efficacité de votre ouvrage. Les réseaux de distribution commencent par un puits correctement finalisé, assurant la qualité et la pérennité de l'approvisionnement en eau.

Une fois le forage terminé, l'installation des éléments qui permettront d'exploiter l'eau constitue une étape cruciale. Cette phase détermine la longévité et l'efficacité de votre ouvrage. Les réseaux de distribution commencent par un puits correctement finalisé, assurant la qualité et la pérennité de l'approvisionnement en eau.

Mise en place du tubage et filtration

Le tubage consiste à insérer des tubes dans le trou de forage pour éviter l'effondrement des parois et protéger la qualité de l'eau. Choisissez des matériaux adaptés à la consommation humaine si l'eau est destinée à un usage domestique. Le PVC alimentaire représente souvent un bon compromis entre coût, durabilité et innocuité. Assurez-vous que le diamètre du tubage soit suffisant pour accueillir la pompe que vous prévoyez d'installer.

La partie inférieure du tubage, située au niveau de la nappe phréatique, doit être équipée d'une crépine, section perforée qui permet à l'eau de pénétrer tout en bloquant les particules solides. Entourez cette crépine d'un massif filtrant composé de graviers calibrés pour améliorer la filtration naturelle. Cette barrière physique constitue votre première ligne de défense contre les impuretés et contribue significativement à la qualité de l'eau obtenue. L'espace entre le tubage et la paroi du forage doit être comblé avec un matériau imperméable comme l'argile bentonite pour éviter toute contamination par les eaux de surface.

Développement et nettoyage du puits

Le développement du puits est une étape souvent négligée mais essentielle pour optimiser le rendement et la durée de vie de votre forage. Cette opération consiste à nettoyer et stabiliser les abords de la crépine en éliminant les fines particules et en créant une zone de perméabilité accrue autour du puits. Plusieurs techniques peuvent être employées, comme le pompage intermittent, l'injection d'air comprimé ou le pistonnage.

Ce processus peut prendre plusieurs jours mais permet d'améliorer considérablement le débit et de réduire l'ensablement futur de votre installation. Une fois le développement terminé, procédez à un nettoyage complet du puits en pompant l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Cette eau initiale, souvent chargée en sédiments, ne doit pas être consommée. Effectuez ensuite des tests de débit pour évaluer la capacité de production de votre forage et adapter le dimensionnement de la pompe en conséquence. N'oubliez pas de faire analyser la qualité de l'eau pour vérifier sa potabilité si vous envisagez une consommation humaine.

Aspects écologiques et légaux du forage artisanal

La gestion des ressources en eau implique une responsabilité environnementale et le respect d'un cadre réglementaire strict. Tout projet de forage, même artisanal, s'inscrit dans un écosystème fragile et doit se conformer à diverses obligations légales qui varient selon les régions et les pays.

Réglementations à connaître avant de commencer

La réglementation urbaine encadre strictement les forages, même sur un terrain privé. En France, tout projet de forage dépassant 10 mètres de profondeur doit être déclaré auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. Si le volume d'eau prélevé excède 1000 m³ par an, une autorisation préalable devient nécessaire. Ces démarches administratives visent à protéger les nappes phréatiques d'une exploitation excessive et à maintenir un registre des points de prélèvement.

Les permis et autorisations requis varient également selon la localisation de votre terrain et sa classification dans le plan local d'urbanisme. Dans certaines zones protégées ou présentant des risques géologiques particuliers, le forage peut être simplement interdit. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les restrictions spécifiques à votre situation. Une veille réglementaire régulière vous permettra de rester informé des évolutions législatives qui pourraient affecter votre projet ou l'exploitation future de votre forage.

Pratiques respectueuses de l'environnement

Au-delà des obligations légales, adopter des pratiques écologiquement responsables contribue à préserver la ressource en eau pour les générations futures. Limitez votre consommation au strict nécessaire et envisagez des systèmes de récupération et de recyclage pour optimiser l'utilisation de cette ressource précieuse. Évitez également d'utiliser des produits chimiques agressifs lors du développement du puits ou de son entretien.

La protection de la zone autour du forage est cruciale pour prévenir toute contamination. Aménagez un périmètre de sécurité sans activités polluantes et construisez une margelle en béton surélevée pour empêcher les infiltrations d'eau de surface. Un capot de fermeture hermétique protégera également votre forage des chutes d'objets et de l'intrusion de petits animaux. Prévoyez un programme d'entretien régulier incluant des analyses de qualité d'eau pour détecter rapidement toute dégradation et maintenir votre installation en parfait état de fonctionnement. Ces précautions garantiront non seulement la durabilité de votre ouvrage mais aussi la préservation de cette ressource naturelle inestimable.